- 2012/11/28

- 風呂敷の知識

【あ】赤 ~風呂敷用語 色・いろめ~

京都の風呂敷製造・卸

山田繊維㈱の渡辺 佳弘です。

今回の風呂敷用語は、『色・いろめ』の最終回です。

茜(あかね)に出会う。日本の染色文化に影響をあたえた、インド茜との出会い。

赤

太陽によって一日があける。そのあけるという言葉が赤になったといわれています。

赤を染める色として茜・紅花・蘇芳などがあります。

茜

茜は、多年生の蔓草で秋に小さな花をつけます。根っこを使って染めるので、茜の名前も

赤根からきたとされています。

茜には日本茜とインド茜がありますが、インドでは紀元前三千年ころから使われたとされています。、

茜は、絹によく染まりますが木綿や麻などの植物繊維にはあまり適した染料ではありません。

しかし、古来インドでは、木綿布をインド茜で染めるのに新しい方法を考えついたのが、インド更紗の染色技法です。

更紗

日本では奈良時代から中国・韓国・日本に産する茜が染料として用いられました。しかし、茜染めの

技法は手間がかかる上に色が濁って難しいことから室町時代になると日本茜は植物染料としての

重要性を失いました。

同じ頃日本人は、はじめてインド茜で染めた色とりどりの鮮やかな染め模様や手描き模様の

布地が南蛮貿易により入ってきました。それが、高級品として売買され『更紗』と名づけられました。

更紗は、茜を木綿で染めた初めて染色技法なので、日本の染色工芸や染色法に多大な影響を

あたえました。

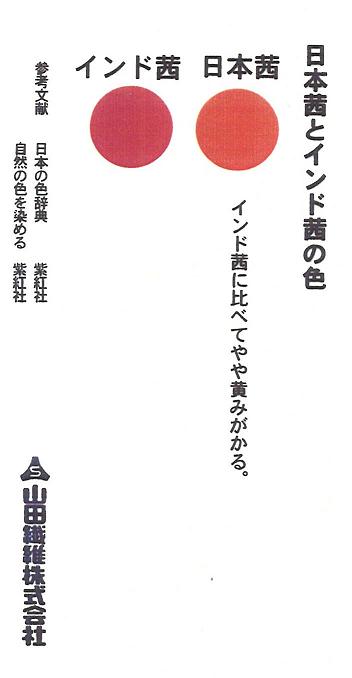

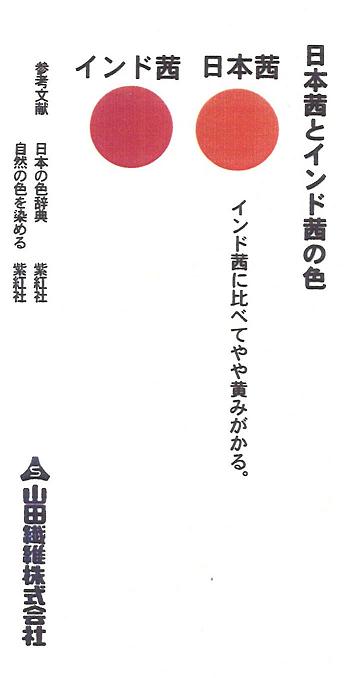

日本茜とインド茜の色

参考文献 日本の色辞典 紫紅社

自然の色を染める

京都の風呂敷メーカー山田繊維㈱本社営業の渡辺でした。