- 2017/08/21

- 風呂敷の活用法

- よくある質問

- スタッフコラム

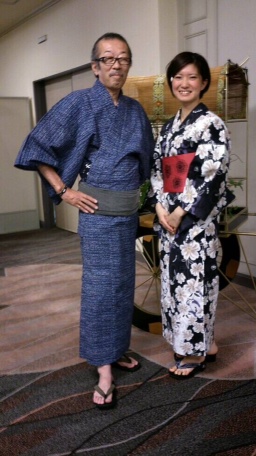

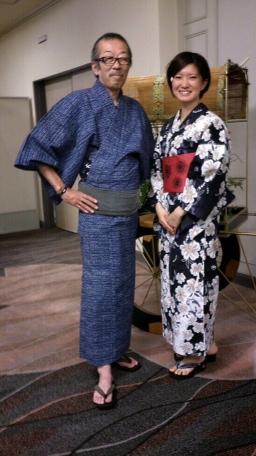

浴衣と風呂敷

みなさま、こんにちは。

京都の風呂敷製造卸・山田繊維㈱ 渡辺です。

猛暑の八月も後半にはいりました。

今回は、『浴衣と風呂敷』です。

皆さま、今年の夏も浴衣を着て夏まつりや花火大会におでかけされましたか!?

京都は、海外の方や若いカップルが浴衣や着物を着ての京都の夏観光で終日、いっぱいです!

さて、「浴衣」の起源は平安時代に貴族の方々が蒸し風呂で、水蒸気でやけどをしないよう着た

湯帷子(ゆかたびら)がはじまりとされています。

江戸時代後期に入り湯帷子の生地も麻から綿にかわり銭湯の普及で着用が増えて略して「ゆかた」と

呼ぶようになりました。

浴衣の工夫は、白色は昼間に家の中でも涼しく過ごせるように、紺色は藍の香りが虫が嫌う為、夕方から

夜にかけて着用されることです。

さて、「風呂敷」の名前の由来と言えるのは、風呂とのかかわりです。

江戸時代まで、風呂は蒸し風呂を指しました、脱衣場では着替えを包んだり、床に敷いて身繕いをしたと

され、文字通り風呂に敷く布として「風呂敷」と呼んでいたようです。

現在も銭湯や旅館で風呂敷をもってお風呂場にいかれる姿を見ますね。

共に日本人の生活の知恵ですね。

是非、浴衣にお似合いの風呂敷を!お風呂好きのあなたにお気に入りの風呂敷を1枚どうぞ!

風呂敷メーカー山田繊維㈱本社の渡辺でした。