- 2012/06/15

- 風呂敷の知識

便利な運搬方法(昔は・・) ~風呂敷の歴史~

みなさま、こんにちは。

京都の風呂敷製造・卸、山田繊維㈱の杉江です。

前回、運搬方法について一部お伝えしましたが、その続きです。

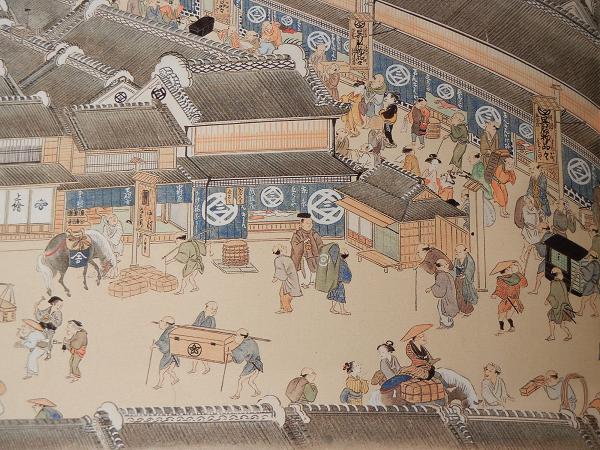

風呂敷での運搬にも、頭上①・両肩掛け・両手腕上②などあり、また馬や牛の上に背負わせて運ぶこともありました。

他にも木の棒を使う③こともあり、なかでも多く用いられたのは、

① 頭上運搬→庶民の女性が多く活用。(中身は衣服が中心と推測)現在ではあまり使われていない

② 両手腕上運搬→身分の高い僧侶がよく使い、心を込めて持ち運ぶ。(中身は仏具にかかわる貴重なものと推測)

③ 天秤棒運搬→重い物を運ぶのに最適。

バランスが取れ、長時間の運搬も可能。一般の僧侶・庶民が活用。(中身は多岐に渡り、生活必需品 など中心)

もちろんこの他にもいろんな運搬法もあります。

(大江戸日本絵巻「熙代勝覧」の世界より 講談社)

画像からも見受けられますが、自分の身分にあった運搬方を導き出し、生活に溶け込み、ふさわしいスタイル

を確立してきたことがわかります。

僧侶から貴族・庶民、そして男女の隔てもなく、身分や時代の壁を超え、様々な人に使われた風呂敷。

生活を助ける道具(布)だけでなく、現在に至るまで風呂敷の文化、包む作法や礼儀を形造ってきたといっても過言ではないでしょう。

私たちも使い続けていくことが、未来ある子供たちに風呂敷の良さを伝え、そして時勢にあった使い方を導きだしてくれることでしょう。

少しかたい終わり方になりましたが・・・

京都の風呂敷メーカー、山田繊維㈱の杉江でした。